Bild 3: Kopfzahl der geschätzten Beschäftigten in ÖPNV- und Sharing-Unternehmen pro Stadt

Quelle: Angaben der Anbieter und Betreiber sowie eigene Schätzungen; Recherche: C. Scherf, Grafik: R. Coenen

Beschäftigung: ÖPNV und Sharing-Sektor im Vergleich

Neben Angebot, Akzeptanz und tatsächlicher Nutzung neuer Alternativen zum Privat-PKW wird auch ihre Beschäftigungswirkung zunehmend diskutiert [6, 7]. Dazu wurden erste Abschätzungen zum Beschäftigungsumfang neuer Services vorgenommen und mit dem ÖPNV verglichen: Bild 3 zeigt die geschätzte Kopfzahl der Beschäftigten des Sharing-Sektors sowie des ÖPNV- bzw. Taxigewerbes (inkl. Funkmietwagen) in den acht Städten. Aus Darstellungsgründen sind die Sharing-Sparten zusammengefasst.5 Für die Abschätzung im Sharing- und Taxisektor wurden die Flottengrößen und – soweit bekannt – Beschäftigtenzahlen ausgewählter Unternehmen herangezogen und auf dieser Basis die Zahl der für den Flottenbetrieb notwendigen Beschäftigten geschätzt. Es handelt sich somit nicht um exakte Realwerte, sondern um Näherungen, die weitgehend vom aktuellen Fahrzeugangebot abhängen (ungeachtet etwaiger Skaleneffekte etc.). Für den ÖPNV wurden ausschließlich Beschäftigte bei Nahverkehrsunternehmen mit Sitz und Kernaktivität in der jeweiligen Stadt zugrunde gelegt (ohne Beschäftigte externer Dienstleister). Der Vergleich vermittelt einen Eindruck des ungefähren Umfangs der Beschäftigung in den betrachteten Sektoren. In allen Städten liegt die geschätzte Beschäftigtenzahl, die zum Betrieb der Flotten als notwendig erachtet wird, im Sharing-Sektor deutlich unter den Beschäftigten der ÖPNV- bzw. Taxiunternehmen. Dies liegt u. a. dran, dass – abgesehen vom Ridepooling – für Sharing-Angebote keine Fahrer beschäftigt werden. Vergleichsweise hohe Schätzwerte ergeben sich daher für den Sharing-Sektor in Städten mit relativ großem Ridepooling-Anteil. Besonders Hamburg sticht hervor, wo der Anbieter MOIA Fahrer für seine Flotte von bis zu 500 Ridepooling-Fahrzeugen benötigt.6

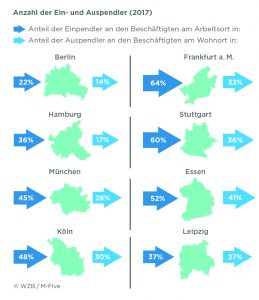

Stadt-Umland: Anteil der Ein- und Auspendler

Bild 4: Prozentanteil der Einpendler, die ihren Arbeitsort bzw. Auspendler, die ihren Wohnort in der jeweiligen Stadt haben, Stand 2017

Quelle: [8]; Recherche: U. Wagner, Grafik: R. Coenen

Das Verhältnis beider Größen gibt einen Eindruck von der Intensität der Stadt-Umland-Verflechtungen. Frankfurt a. M., dicht gefolgt von Stuttgart, ist Spitzenreiter bei den Einpendlern: Rund 64 % der in Frankfurt a. M. Beschäftigten wohnen nicht in der Stadt – in Berlin ist der Anteil hingegen mit Abstand am geringsten (22 %). Wie zu erwarten, gibt es in allen acht Städten deutlich mehr Ein- als Auspendler, was auf die hohe Bedeutung der Städte als Arbeitsplatzzentren hinweist. Aber auch der Anteil der Auspendler erreicht beträchtliche Werte, so etwa in Essen, Stuttgart und Frankfurt a. M., wo jeweils mehr als 30 % der Beschäftigten zum Arbeiten die Stadt verlassen. Dies deutet auf den hohen Grad regionaler Verflechtungen hin, bei der sich Verkehrsströme nicht (mehr) monozentrisch auf die Kernstadt ausrichten. In den nächsten Ausgaben des Monitors soll das Umland der Städte näher betrachtet werden.

5 Mangels ortspezifischer Zurechenbarkeit sind Beschäftigungsschätzungen für Peer-to-Peer-Plattformen nicht enthalten.

6 Beschäftigte beim Ridepooling im Auftrag der Verkehrsbetriebe – wie z. B. BVG Berlkönig, ioki und SSB Flex – wurden nicht dem Sharing-Sektor zugerechnet, um etwaige Überschneidungen mit dem ÖPNV-Sektor auszuschließen. Hierzu sind weitere Recherchen erforderlich.